|

|

|

CARLAT (Michel)(dir.).

L'Ardèche : milieu naturel, habitat, mobilier & costume, agriculture, vie sociale & familiale, alimentation, métiers, croyances & savoirs populaires, fêtes, art populaire, langages, chansons, proverbes & contes.

Saint-Aignan Editions Curandera, 1985, gr. in-8°, 635 pp, illustrations en noir, importante biblio (pages 603-626), cart. illustré de l'éditeur, bon état (Coll. Les ethnologiques)

Riferimento per il libraio : 39166

|

|

|

CHAUSSOIS (Robert).

Calais pendant la guerre de 1939-1945.

Calais, Chez l'auteur, 1974-1980, 6 vol. gr. in-8°, 274, 262, 297, 262, 252 et 284 pp, 593 photos et un plan sur 202 planches hors texte, textes et documents en annexes, biblio, brochés, jaquettes illustrées, très bon état. Edition originale, enrichie d'une lettre d'un témoin à l'auteur et d'une carte de visite a.s. de l'auteur en réponse. On joint 2 cartes postales en couleurs (années 1970) du plus grand blockhaus du monde à Eperlecques - à 25 km de Calais - qui fut construit de 1943 à 1944 pour servir de base de lancement aux missiles V2 visant Londres et le Sud de l'Angleterre

Riferimento per il libraio : 42519

|

|

|

CHEVALLIER (Jean-Marie), Denise DESBOUIS, André HU, Marcel ROGER.

Les Moissons rouges. 1936 en Soissonnais.

La Ferté-Milon, Corps 9 Editions, 1986, pt in-8°, 205 pp, 5 photos, une carte, broché, bon état

Riferimento per il libraio : 43383

|

|

|

CHEVALIER (Bernard)(dir.).

Histoire de Tours.

Toulouse, Privat, 1985 gr. in-8° carré, 423 pp, 16 illustrations et photos sur 16 pl. hors texte, 17 cartes, croquis et graphiques, 10 tableaux, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état (Coll. Univers de la France). Edition originale, un des ex. numérotés sur vélin spécial des papeteries de Domeynon (ouvrage couronné par l’Académie française, prix Yvan Loiseau 1986)

Riferimento per il libraio : 43768

|

|

|

CROZET (René).

Etat des bâtiments conventuels de l'Abbaye de Saint-Maixent au milieu du XVIIe siècle.

Niort, Imp. Nicolas, s.d. (1955), gr. in-8°, 13 pp, broché, bon état

Riferimento per il libraio : 44150

|

|

|

[Sucy-en-Brie].

C'était Sucy. Album de cartes anciennes.

Société historique et archéologique de Sucy-en-Brie, 1977, in-8° à l'italienne, (120) pp, non paginé, 112 reproductions de cartes postales anciennes, un plan ancien de “Sussi” (Sucy)broché, couv. illustrée, bon état

Riferimento per il libraio : 44807

|

|

|

CURVEILLER (Stéphane).

Dunkerque, ville et port de Flandre à la fin du Moyen Age, à travers les comptes de baillage de 1358 à 1407. (Thèse).

Presses Universitaires de Lille, 1989, gr. in-8°, 374 pp, préface de Gérard Sivéry, 3 pl. en couleurs hors texte, 8 cartes et plans, 32 illustrations dans le texte, un tableau généalogique, sources, index, glossaire, broché, couv. illustrée à rabats, bon état

Riferimento per il libraio : 45471

|

|

|

AUBERT (Edouard).

Trésor de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune.

Paris, 1870, in-8°, 132 pp, broché, bon état (Extrait du XXXIIe volume des Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France)

Riferimento per il libraio : 47369

|

|

|

[Zodiaque] – DIMIER (M.-Anselme) et Jean PORCHER.

L'Art cistercien. France.

La Pierre-qui-Vire, Zodiaque, 1982, gr. in-8°, 376 pp, 3e édition, 152 héliogravures hors texte, 5 pl. en couleurs hors texte, plans, reliure toile éditeur, jaquette illustrée (pelliculage de la jaquette lég. décollé), soulignures crayon sur les 20 premières pages, bon état (la Nuit des temps, 16)

Riferimento per il libraio : 49090

|

|

|

FERRÉ (Max).

Charenton-le-Pont, d'hier à aujourd'hui.

P., Editions d’Art Les Heures Claires, 1971, in-4°, 179-(4) pp, 21 pl. de gravures et photos hors texte (dont 4 en couleurs), 2 cartes volantes, armoiries de Charenton, notes, biblio, reliure toile gris clair de l'éditeur, jaquette illustrée, rhodoïd, bon état. Edition originale numérotée sur papier Couché Christina

Riferimento per il libraio : 49985

|

|

|

DURAND (Yves).

Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Troyes pour les États Généraux de 1614, publiés avec une présentation et des notes.

PUF, 1966, gr. in-8°, viii-362 pp, préface de Roland Mousnier, biblio, index, broché, dos lég. taché, bon état (Publications de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris-Sorbonne, série « Textes et Documents » tome XIII. Travaux du Centre de recherches sur la civilisation de l'Europe moderne, fascicule 4)

Riferimento per il libraio : 50453

|

|

|

FLEURY (Elie).

Sous la botte. Histoire de la ville de Saint-Quentin pendant l'occupation allemande. Août 1914 - Février 1917.

Saint-Quentin, Paul Dupré, s.d. (1925-1926), 2 vol. pt in-4°, 290 et 348 pp, nombreuses illustrations dans le texte et hors texte par Paul Seret, index, brochés, dos abîmés recollés, intérieurs propres, état correct. Rare

Riferimento per il libraio : 50704

|

|

|

FAVRE (Léopold).

Histoire de la ville de Niort, depuis son origine jusqu'en 1789.

Bruxelles, Culture et civilisation, 1979, in-8°, vii-498 pp, 6 gravures et un plan de Niort vers la fin du XIIIe s. hors texte, reliure simili-cuir brun de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état (réimpression de l'édition de Niort, 1880)

Riferimento per il libraio : 50959

|

|

|

DUPEUX (Georges).

Aspects de l'histoire sociale et politique du Loir-et-Cher, 1848-1914. (Thèse).

P. & La Haye, Mouton & Co, 1962, gr. in-8°, xii-631 pp, préface d'Ernest Labrousse, 43 cartes, biblio, broché, bon état

Riferimento per il libraio : 51635

|

|

|

PUECH (Dr Albert).

Une ville au temps jadis, ou Nîmes à la fin du XVIe siècle, d'après le compois de 1592 et des documents inédits ; étudié au point de vue de la démographie dans ses rapports avec l'histoire.

Nîmes, Grimaud, Gervais-Bedot, Catélan, 1884, fort in-8°, 568 pp, reliure pleine toile bordeaux à la bradel, dos lisse, pièce de titre chagrin noir, 1er plat de couv. conservé, dos lég. frotté, bon état. Ouvrage rare, tiré à 105 ex. seulement

Riferimento per il libraio : 51927

|

|

|

OUSTRIC (Georges).

Le port de Boulogne-sur-Mer au XIXe siècle.

La Sentinelle, Editions Le Téméraire, 1995, gr. in-8°, 286 pp, photos, illustrations, tableaux, sources, biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Terres septentrionales de France)

Riferimento per il libraio : 52880

|

|

|

FORTUNET (Françoise).

Charité ingénieuse et pauvre misère. Les baux à cheptel simple en Auxois aux XVIIIe et XIXe siècles.

Dijon, EUD (Editions universitaires de Dijon), 1985, in-8°, 392 pp, annexes, biblio, graphiques et tableaux, broché, bon état, envoi a.s.

Riferimento per il libraio : 54401

|

|

|

GIRAULT (Jacques).

Le Var rouge. Les Varois et le socialisme de la fin de la Première Guerre mondiale au milieu des années 1930. (Thèse).

P., Publications de la Sorbonne, 1995, in-8°, 861 pp, 84 tableaux, 2 index, broché, bon état

Riferimento per il libraio : 56476

|

|

|

SAND (George).

Malgrétout.

Mézières, Les Cahiers Ardennais, 1953, gr. in-8°, 207 pp, préface d'André Maurois, avant-propos de Christophe Ryelandt, photos de Lucien de Meyer, broché, bon état. Un des 2000 ex. numérotés sur bouffant crème Jeand'heurs

Riferimento per il libraio : 57741

|

|

|

Collectif.

Histoire générale des Eglises de France, Belgique, Luxembourg, Suisse.

Laffont, 1966, in-4°, xix-490 pp, préface d'André Chastel, 16 pl. en couleurs hors texte, très nombreuses illustrations en noir, biblio, lexique, reliure toile ocre de l'éditeur, titre doré au 1er plat, pt trace d'humidité ancienne, sans le rhodoïd, bon état

Riferimento per il libraio : 60564

|

|

|

HENRY-ROSIER (Marguerite).

Franche-Comté.

Fernand Lanore, 1939, gr. in-8°, 214 pp, une carte, ill. dans et hors texte, broché, bon état. La terre et l'histoire - Arts et paysages - Moeurs et légendes.

Riferimento per il libraio : 62151

|

|

|

JUSSELIN (Maurice).

Imagiers et cartiers à Chartres. Suivi de la liste des productions connues de l'imagerie populaire Chartraine par Adolphe Aynaud.

P., Librairie d'Argences, 1957, gr. in-8°, 288 pp, 30 planches hors texte, broché, non coupé, bon état

Riferimento per il libraio : 62858

|

|

|

DHERS (Pierre).

Maisons-Laffitte depuis ses origines.

Maisons-Laffitte, Office du Tourisme et Mairie, 1989, in-8°, 83 pp, 27 gravures, photos, cartes et plans, broché, couv. illustrée à rabats, bon état

Riferimento per il libraio : 63017

|

|

|

JÉZÉQUEL (Jean).

La Révolution française à Angoulême, 1789-1799.

Poitiers, Projets Editions, 1988, in-8°, 215 pp, 12 illustrations dans le texte et hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée, soulignures et annotations stylo, bon état

Riferimento per il libraio : 64557

|

|

|

LACHIVER (Marcel).

Histoire de Meulan et de sa région par les textes.

Meulan, Chez l'Auteur, 1965 in-8°, 428 pp, préface de J. Levron, 135 textes, 15 tableaux, 13 figures, 12 photographies hors texte, annexes, biblio, index, broché, couv. très lég. salie, bon état

Riferimento per il libraio : 65965

|

|

|

LACHIVER (Marcel).

Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et Mémoires, des origines à 1792.

Meulan, chez l'Auteur, 1971, gr. in-8°, 512 pp, 24 planches hors texte, index, broché, bon état

Riferimento per il libraio : 65971

|

|

|

LABANDE (Léon-Honoré).

Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu'au commencement du XVe siècle. (Thèse).

P., Imprimerie Nationale, 1892, pt in-4°, xxiii-381 pp, 41 pièces justificatives, reliure demi-basane fauve mordorée à coins, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés, 1er plat conservé, bon état. Edition originale. Bel exemplaire

Riferimento per il libraio : 66284

|

|

|

LAUNAY (Mme Marine), Charles FAUQUEUX, Albert LAUNAY.

Histoire régionale. Département de l'Oise et pays qui l'ont formé.

Beauvais, Librairie Prévot, 1976, in-8°, 470 pp, 68 illustrations dans le texte, 4 planches en couleurs, 10 cartes et plans (dont 4 cartes dépliantes hors texte), biblio, index, broché, jaquette, bon état. Réédition complétée de l'édition de Beauvais, 1925 tirée à 1300 exemplaires numérotés.

Riferimento per il libraio : 67722

|

|

|

LEFEBVRE (Georges).

Etudes orléanaises. I : Contribution à l'étude des structures sociales à la fin du XVIIIe siècle. II : Subsistances et maximum (1789- an IV).

P., Commission d'Histoire économique et sociale de la Révolution , 1962-1963, 2 vol. gr. in-8°, 276 et 476 pp, 3 cartes et plan dépliants hors texte, index, brochés, trace de mouillure ancienne en marge des derniers feuillets du tome I, bon état

Riferimento per il libraio : 68711

|

|

|

LEFLON (Jean).

Nicolas Philbert, évêque constitutionnel des Ardennes.

Mézières, Archives départementales, 1954, in-8°, 193 pp, un portrait de Philbert hors texte, une carte, broché, bon état. Ex-libris Dominique Labarre de Raillicourt

Riferimento per il libraio : 68737

|

|

|

LEPOTIER (Amiral).

Cherbourg, port de la Libération.

France-Empire, 1972, pt in-8°, 528 pp, reliure cartonnée de l'éditeur, jaquette illustrée, traces de scotch sur les gardes, bon état

Riferimento per il libraio : 69209

|

|

|

LEPOTIER (Amiral).

Toulon, porte du Levant.

France-Empire, 1972, pt in-8°, 474 pp, 16 pl. de gravures et photos hors texte, reliure cartonnée de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état

Riferimento per il libraio : 69252

|

|

|

VIRENQUE (Pierre).

Fontenay Saint Père. Monographie.

Les Amis de Fontenay St Père [Seine et Oise], 1966 gr. in-8°, 90 pp, 2 plans, 6 illustrations, broché, bon état

Riferimento per il libraio : 70587

|

|

|

LAURENT (Ch.).

Ornes. La vie et la mort d'un village meusien.

Bar-le-Duc, 1938, gr. in-8°, xii-466 pp, qqs pl. de photos et plans et un plan replié hors texte, broché, bon état

Riferimento per il libraio : 70849

|

|

|

LOTTIN (Alain).

Chavatte, ouvrier lillois. Un contemporain de Louis XIV.

Flammarion, 1979, in-8°, 445 pp, qqs gravures et fac-similés, généalogie, documents, lexique, biblio, broché, couv. à rabats, bon état (Coll. Science)

Riferimento per il libraio : 71078

|

|

|

LOTTIN (Alain)(dir.).

Les grandes batailles du Nord de la France.

Editions Mazarine, 1984, in-8°, 286 pp, 32 cartes et illustrations, biblio, broché, couv. illustrée, bon état

Riferimento per il libraio : 71081

|

|

|

MIQUEL (Pierre).

Histoire des canaux, fleuves et rivières de France.

P., Edition°1, 1994, gr. in-8°, 372 pp, 8 pl. de photos en noir et en couleurs, une carte, broché, couv. illustrée, bon état

Riferimento per il libraio : 76004

|

|

|

MILZA (Pierre) et Marie-Claude BLANC-CHALEARD.

Le Nogent des Italiens.

Editions Autrement, 1997, gr. in-8°, 149 pp, 42 photos et 6 cartes et tableaux, broché, bon état

Riferimento per il libraio : 76048

|

|

|

MIREAUX (Emile).

Une Province française au temps du Grand Roi : la Brie.

Hachette, 1979, in-8°, 350 pp, préface de Pierre Goubert, sources, biblio, liste des noms de lieux cités, broché, couv. illustrée, bon état

Riferimento per il libraio : 76744

|

|

|

NOURRIT (Léon).

Mille ans d'Histoire en Bas-Languedoc : Saint-Christol (Hérault), ancienne Commanderie de l'Ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Rhodes et de Malte.

Béziers, Chez l'Auteur, 1987, gr. in-8°, 652 pp, nombreuses illustrations dans le texte, index, cartonnage éditeur, bon état

Riferimento per il libraio : 79073

|

|

|

[Mobilier] – BOULANGER (Gisèle).

L'Art de reconnaître les meubles régionaux.

Hachette, 1974, in-4°, 254 pp, très nombreuses photographies dans le texte (documentation photographique de V. Gisors-Isabey), reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état

Riferimento per il libraio : 79226

|

|

|

PAPP (Julien).

La Résistance dans l'Eure, 1940-1944.

Epinal, Editions du Sapin d'Or, 1988, gr. in-8°, 318 pp, 128 pl. de photos et fac-similés hors texte, 10 cartes, biblio, broché, couv. illustrée, bon état. Rare

Riferimento per il libraio : 80232

|

|

|

POESSEL (André-Edgar).

L'Orne et l'histoire.

Editions Essor, 1963, in-8°, 493 pp, préface de Louis Terrenoire, député de l'Orne, une carte et 4 tableaux généalogiques hors texte en fin de volume, importante biblio, broché, couv. lég. salie, bon état (Coll. Notre terroir)

Riferimento per il libraio : 80535

|

|

|

FRÉMONT (Henri).

Réfugiés meusiens. Les faits, gestes et dires du Père Barnabé de Samogneux, réfugié à Paris (1914-1918).

Verdun, H. Frémont & fils, s.d. (1919) in-12, 134-(2) pp, préface par André Maginot, 10 pl. hors texte de dessins par L. Boutin, broché, bon état

Riferimento per il libraio : 80832

|

|

|

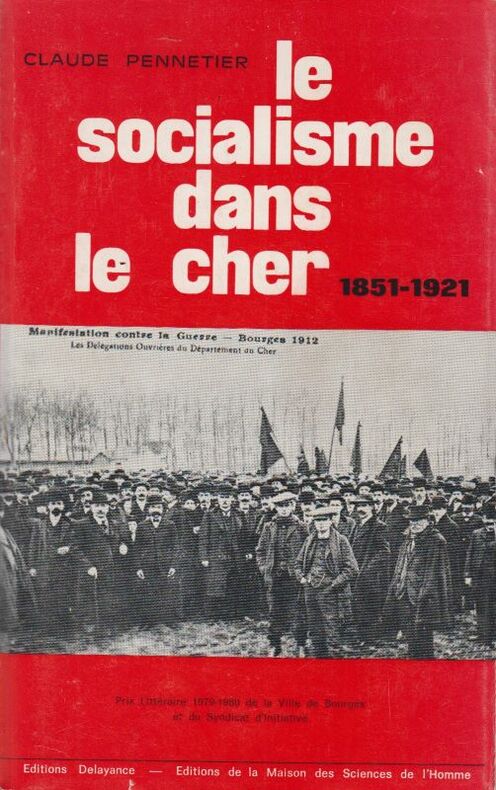

PENNETIER (Claude).

Le Socialisme dans le Cher, 1851-1921. (Thèse).

La Charité, Delayance, et P., Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1982, gr. in-8°, 306 pp, 48 pl. d'illustrations, photos, fac-similés et cartes hors texte, sources, index, broché, couv. illustrée, bon état

Riferimento per il libraio : 81166

|

|

|

PLANCKE (R.-C.).

Histoire de Seine-et-Marne. Vie paysanne du Moyen Age au début du XXe siècle.

Le Mée-sur-Seine, Editions Amatteis, 1986, gr. in-8°, 431 pp, 360 illustrations, reproductions de cartes postales anciennes, biblio, index des communes, broché, couv. illustrée, bon état

Riferimento per il libraio : 82078

|

|

|

PLAISSE (André et Sylvie).

La vie municipale à Evreux pendant la guerre de Cent Ans.

Evreux, Société Libre de l'Eure, 1978, in-8°, 300 pp, 103 illustrations, 5 tableaux, index, broché, couv. illustrée (lég. défraîchie), bon état

Riferimento per il libraio : 82159

|

|

|

PETEL (Claude).

Nations gauloises et vieux pays en Seine-et-Marne.

Le Mée-sur-Seine, Editions Amatteis, 1988, gr. in-8°, 145 pp, 95 photos, cartes et plans, biblio, broché, couv. illustrée, bon état

Riferimento per il libraio : 85131

|

|

|

REY (Raymond).

Les vieilles Eglises fortifiées du Midi de la France.

P., Henri Laurens, 1925, gr. in-8°, 241 pp, 24 pl. hors texte, 42 figures dans le texte, biblio, index, broché, C. de bibl., bon état

Riferimento per il libraio : 85397

|

|

|

ROBLIN (Jean).

"Les raisins sont mûrs, citoyens !". La Révolution à Nogent sur Marne.

Le Mée sur Seine, Amatteis, 1988, gr. in-8°, 335 pp, 167 illustrations dans le texte et hors texte, sources, broché, couv. illustrée, bon état

Riferimento per il libraio : 86625

|

|

|